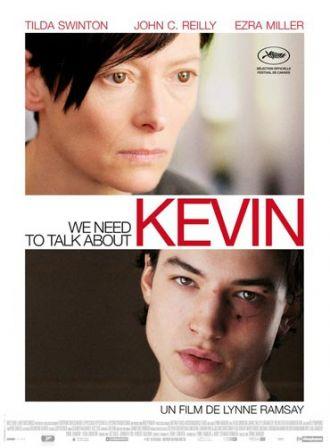

Un peu de troll à la "Odieux connard" pour faire le malin, avec pas mal de spoils tant qu'à faire.

Un titre français qui bouffe les pissenlits par la racine

Avec une affiche qui n'éveille pas vraiment les neurones mais surtout les soupçons, et une réputation "étiquette" qui lui correspond bien, le dernier Mission Impossible s’embarrasse d'un sous-titre bien lourdaud : "protocole fantôme". Alors pourquoi aller voir ce film, me direz-vous ? Parce que les échos m'ont fait virer ma cuti et adopter la "coolattitude" en voulant m'administrer une dose d'action/espionnage qu'on m'annonçait comme très réussi.

Assassin's Creed gagne des adeptes

|

| La version Rock'n'roll, cuir, flammes et regard sombre |

|

| Ezio Auditore, autre version du tombeur de ces dames |

Avoir une capuche, c'est l'objet mode du moment. A cet accessoire à fort potentiel charismatique, Tom Cruise y ajoute une démarche "bad boy" consistant à rouler des mécaniques pour montrer qu'il en a, le monsieur. La figure du héros bodybuildé et alerte cache pourtant assez mal le poids des années...

Tom Cruise se fait vieux

OU "parce qu'il faut bien du people sur mon blog pour améliorer le traffic"

|

| Fais pas cette gueule, Schwarzy est dix fois pire que toi... |

Non, pas seulement lorsqu'il enfile le sobriquet de général pour s'infiltrer dans le Kremlin, mais plutôt quand il doit jouer un agent secret en pleine possession de ses pouvoirs. Car sous les séances de muscu se cache un vieillissement des cellules inéluctable, frappant dès le premier regard posé sur ce geôlier sibérien, un peu chiant sur les bords car cherchant à faire capoter l'objectif initialement prévu. C'est à ce même moment que Tom Cruise m'a paru le plus à côté de son personnage, alors même que la séquence était muette. Face à une caméra de contrôle, il faisait des signes à son coéquipier pour qu'il lui ouvre les portes du pénitencier. Et là, c'est le drame. La pantomime ne lui va pas du tout... Et c'est donc pour cela que j'aurais aimé le voir dans une production recyclage comme The Artist pour que le spectacle soit total (mouarf).

Le gecko contre le powerglove

|

| Un gant qui permet de s'agripper aux parois sans aspérités de la plus haute tour du monde |

|

| La promesse d'un futur bionique aux joueurs Nes des années 80 |

Mission Impossible, c'est bien sûr beaucoup de gadgets et d'inventions qui émoustillent l'imagination et font rêver le gosse qui sommeille. C'est aussi malheureusement un procédé temporellement condamné à s'auto-détruire, car ledit objet hi-tech paraîtra forcément obsolète et/ou kitsch avec les années et les nouvelles créations et acquisitions technologiques.

Pour le moment, calé dans le fauteuil, une invention aussi classe que l'"écran de fumée" numérique déployé dans un couloir du Kremlin donne le sentiment d'assister à une nouvelle scène de référence du film d'espionnage. Et c'est dans ces moments là, grisé par un suspens généré par une interface d'infiltration qui ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur, que l'on aurait presque envie de s'abandonner au subterfuge et de redevenir le gosse émerveillé par la magie des effets spéciaux que l'on était à peu près tous, casés devant la télé avec la VHS de Star Wars L'empire contre-attaque dans le magnétoscope, avant le dîner.

James Bond meets Jason Bourne

Pour les gadgets et l'action ? Oui, mais pas seulement, ce serait trop réducteur. Tous ces héros partagent une sorte de "zone commune", où ils peuvent se retrouver le temps d'une pause. James Bond est coutumier de la BA (pas Bifidus Actif hein) qui sauve le monde. Jason Bourne, lui, cherche surtout à sauver sa peau tout en partant en quête d'une identité. Ethan Hunt est un peu limitrophe, à la fois devenu hors-la-loi mais toujours au service de sa mère patrie dans son petit coeur de bon citoyen.

|

| Ethan Hunt se méfie déjà du futur Jason Bourne |

Pour parvenir à ses fins, il compte bien sûr sur les membres de son équipe qui dans un élan de générosité ne prennent pas leurs jambes à leur cou, mais décident de suivre leur mentor, même si cela doit les conduire à la mort. Finalement, on n'est pas bien loin de l'état dans lequel les autorités décrivent l'organisation, "terroriste".

NB : Comme par hasard, l'acteur Jeremy Renner, devenu recrue de la dream team américaine fera aussi son apparition dans le prochain Bourne qui sortira en Septembre prochain.

Cliché, mais pas trop

Les russes sont méchants, tout amateur de cinéma traînant dans les salles obscures le sait, mais ils permettent aussi, indirectement, de sauver le monde d'un grand malade, pourvu de 160 de QI mais terriblement malsain et assez fou pour vouloir atomiser toute la planète, comme dans L'armée des 12 singes, ou presque.

Ceux qui ont le même objectif qu'Ethan Hunt, c-à-d sauver leur mère patrie d'un de leurs compatriotes, sont aussi ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues à cause d'un malencontreux malentendu qui fait croire aux services secrets Russes que les Américains en veulent à leur beau pays, comme au bon vieux temps de la Guerre Froide.

Heureusement, ce temps est révolu et l'erreur est réparée en dernier recours, une fois le monde sauvé de sa plus grande menace. Revient alors la paix et le calme entre les peuples, l'entente cordiale entre les deux grands ennemis d'antan, ayant trouvé front commun contre le monde scientifique. Décidément, il ne fait pas bon être un "intellectuel" dans le monde d'aujourd'hui.

Des types, parce qu'il en faut

|

| "Danny Boyle pense sérieusement à m'engager pour le reboot de James Bond" |

Le plus marquant d'entre eux, un richissime Indien bedonnant épris de crème chantilly de toute sorte et de décorum baroques. Un peu playboy, assez concon, très bling-bling, il assure son rôle de second plan avec la maestria des personnages kleenex : à la forme bien connue, à l'utilité identifiée et à la durée éphémère.

Plus présente, la coéquipière d'Ethan, forcément ascendant bombasse, porte bien évidemment des soutiens-gorges riquiqui pour bomber toute la peuplade au balcon, en temps normal pratiquant plus aisément l'école buissonnière.

Il faut avouer que sans ça, la donzelle n'a pas vraiment de charisme, mais qu'elle remplit relativement bien son office de "wonder woman" inscrite dans le cahier des charges de la plupart des films Hollywoodiens de ces dernières années, le dernier en date à m'être parvenu étant World Invasion : BLA.Une James Bond girl revisitée, en quelque-sorte ?

Un caméo capilotracté

Plus c'est gros, mieux ça passe.

"En fait, tu croyais vraiment que ma femme était morte ? Non, en réalité j'ai tout monté de moi-même pour faire en sorte que les gens croient qu'elle est morte et qu'on la laisse tranquille. Je ne pouvais pas lui imposer de vivre perpétuellement dans le danger comme ça...".

Voici les belles paroles de notre destrier Ethan Hunt, essayant tant bien que mal de recoller les morceaux après l'épilogue tragique du troisième épisode. Le scénariste du précédent a dit des conneries pour verrouiller la suite des aventure du héros ? Pas de problème, le scénariste de l'impossible (numéro 4) trouve un moyen de retourner la situation en sa faveur par un joli salto arrière bien périlleux et somme toute assez "WTF!?".

Mais ne vous inquiétez pas, on vous apprend tout ça à la fin, comme ça aucune chance que vous soyez offusqué au point de quitter la salle en plein milieu de la séance, arguant que ce film est pourri et qu'on y raconte n'importe-quoi.

"Non mais tu comprends..."

Pourtant, en général, quand quelque-chose cloche, le script s'empresse de laisser filtrer une explication un peu tirée de derrière les fagots pour faire passer la pilule.

"- Comment savais-tu que les Russes prendraient pour cible la balise de détresse ?

- Je ne le savais pas, j'ai agi, c'est tout".

Pirouette cacahuète, Ethan Hunt renchérit aussitôt et en vient même pas à se décrédibiliser :

"Tu sais ces gars ne sont pas des intellos, ce sont de gros bras qui ne réfléchissent pas".

Bipartite, le monde selon Ethan Hunt serait donc. Tandis que lui, capitalisant intelligence et force, serait une sorte de grand Dieu américain... Ou un "gros bras" prétentieux ?

Des effets spéciaux au rabais

Le fond bleu ne se sera jamais autant fait sentir. Où ont été mis les moyens ? Pas dans les FX, en tout cas, qui peinent à faire illusion, avec presque 10 ans de retard. En 3D encore, je veux bien que ce soit effarant de nullité, mais même en 2D l'impression de voir Tom Cruise évoluer dans un décor numérique fait mal au derrière.

|

| L'explosion du Kremlin |

|

La tempête de sable à Dubaï

|

Mais un rythme bien calibré

Les défauts, c'est bien, les qualités inhérentes au genre du film d'action, c'est mieux. C'est ainsi que des scènes plus ou moins marquantes arrivent toutes les 20 minutes pour agrémenter le spectacle et tenir en haleine. Comme je l'ai déjà cité, l'une des plus marquantes repose sur l'utilisation du hi-tech pour créer une illusion d'optique grâce à un écran, et ainsi permettre à la fine équipe de s'infiltrer dans le Kremlin. Non seulement les personnages visitent suffisamment de lieux différents pour en prendre plein les yeux, l'alternance entre scènes de gun-fight, de course-poursuites et d'accalmies est assez bien rôdé pour ne pas bayer aux corneilles. En bref, c'est du classique, mais du classique bien recraché.

Quand même une envie de le sauver

Parce que le spectacle James Bondien est bon, bien mené, et que même si le scénario ne va pas chercher loin, les péripéties sont suffisamment prenantes pour ne pas décrocher. Au bout, on assume assez le plaisir coupable tout en sachant bien qu'on vient de participer à l'effort de guerre pour la propagation du cinéma décérébré "tout 3D". Mais trêve d'esprit réac', Mission Impossible 4 est une production efficace qui remplit son rôle de divertissement, même s'il ne faut pas trop réfléchir après coup à ce qu'on vient de voir pour éviter de choper de l'urticaire...

5/10