Shame.

Après La Piel que Habito

qui le précède de quelques semaines, encore un film qui pose la

psychologie humaine sur l'échiquier du cinéaste pour faire l'étude

d'un spécimen bien particulier, satyr

des temps modernes, et

qui par sa figure archétypale

s'avère pourtant si commun, si répandu, qu'il renvoie au spectateur

sa propre image, blême, avilie, meurtrie. Dégradée, de fil en

aiguille, pour recoudre les morceaux de tissu d'une enfance en

lambeaux... mais stop, je n'en dirai pas plus.

A

vrai dire, ce sont des thèmes connus et reconnus, bien sûr, servis

par des manifestations explicites du mal-être, de l'absence d'estime

de soi, de profonde vacuité d'âme. Tout cela, ce n'est que pour

mieux amener un signifié porté à bout de bras par un signifiant

faisant ressortir une sorte d'essentialisme cinématographique,

reprenant l'expressivité primitive du cinéma muet en l'encadrant de

longues phrases musicales dirigistes... qui ont leur revers, certes,

à l'instar de la scène d'entrée des regards croisés dans une rame

de métro, presque trop « habillée », dès l'accroche,

sans raison apparente, comme si le but était de former une boucle

avec le dénouement.

La

beauté de la réalisation est troublante, terriblement efficace pour

dénoter ce que l'on veut bien y trouver, une fois le sens primaire

du scénario acquis. Si bien que les « orgies du pauvre »

sont ostensiblement sexuées, mais ne sont pas fondamentalement

racoleuses, tout juste purement dérangeantes, affreusement belles.

Érotiques, mais pas érogènes, elles sont l'écho sourd des ombres

de monades urbains qui se frôlent sans s'envisager, se parler, se

connaître, et qui un court instant partagé, fatalement monnayé,

au-delà de l'interface d'une séduction par les mots, se rassasient,

pour combler une faim récurrente et inextinguible.

Ces

scènes de sexe, en ce qu'elles ont de vrai, de cru, ont toujours

tendance à me mettre mal à l'aise. Je ne suis à coup sûr pas le

seul dans ce cas, et c'est bien là tout l'intérêt d'un film qui

doit mettre à mal nos inhibitions pour susciter l'inconfort puis le

dégoût pour choquer, déboussoler, inciter à la réflexion pendant

de longues scènes contemplatives, aux confins d'un « 2001du

cul », souvent tellement esthétiques qu'elles accentuent notre

sentiment de culpabilité... et donc de honte.

En

soi, bien mal serait d'avoir totalement honte, car ce sentiment

purement social, manœuvré, orchestré par un habitus qui dicte les

conduites correctes, n'est pas même respecté des plus puissants,

détenteurs de la morale, ou du moins en surface, le temps d'un

discours édifiant, démontrant une nouvelle fois la fatuité

des mots.

Si

des situations peuvent prêter à sourire dans cette partie de

chasse, c'est parce qu'une situation psychique extrême appelle

conséquemment une emphase de la mise en scène qui me ferait presque

honteusement penser à Requiem For A Dream. L'impasse dans laquelle

se trouve le sujet place l'absurde au centre du drame, appuyé par la

compagnie de sa sœur qui produit un viol de l'intimité et par

conséquent une rupture entre son monde intérieur et le monde

extérieur.

Et

au fond, si l'on peut paraître si cynique, c'est surtout pour se

prémunir d'assauts impudiques au moyen du rempart de la moquerie et

de la distanciation, comme dénonciation arbitraire du vraisemblable.

Heureusement, le cinéma d'auteur fait ses preuves, rigoureusement

détaché du documentaire, travaillé au corps et à l'âme, pour

exprimer une réalité de l'être peut-être trop démonstrative,

mais tellement persuasive...

Aussi,

ce que l'on peut voir comme des longueurs n'en sont pas pour moi. Un

film plus rapide n'aurait laissé le temps de se dire les choses qu'à

demi-mot, de se parler, et de se masturber - comme diraient les

mauvaises langues - que de manière superficielle, sans jouir d'une

interprétation creusée. Être avec soi, en soi, ne pas sortir de

soi, se répandre un instant au dehors, puis retourner en soi. Fixer

les traits de Fassbender, capter des bribes de pensées, d'humeur,

toutes subjectives, pour la plupart certainement fausses... Puis

s'approprier l'autre, pour redevenir soi, et gagner en épaisseur.

Après

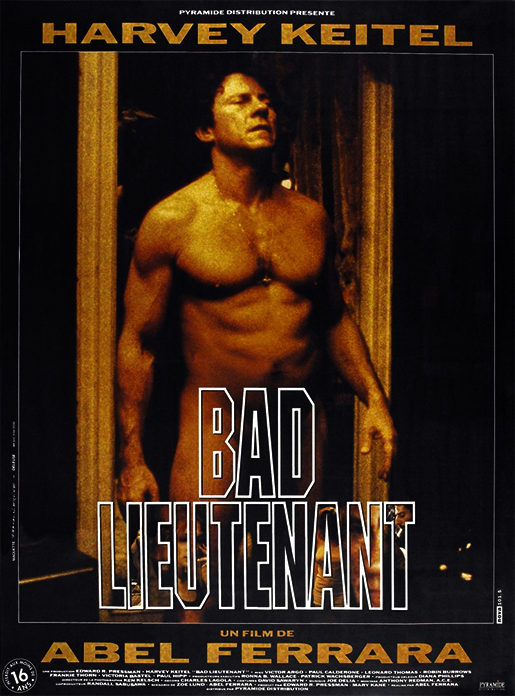

Hunger, la Faim, Mc Queen (numéro 2) ajoute un nouveau péché

capital à ses commandements, la Honte, pour frapper un grand coup et

imposer sa vision prophétique du cinéma, sans atteindre le

prêchi-prêcha messianique

et subrepticement racoleur de Malick dans The Tree Of Life. Est-il

temps que le cinéma se mette à nu pour exacerber les courbes d'Eve

et d'Adam ? Serait-ce enfin le signe d'un entrebâillement de la

maturité du cinéma américain départi de l'emprise d'Hollywood ?

Shortbus aura pu ouvrir la voie, d'autres auront su s'en servir bien

plus adroitement. Une bonne appréciation du film, un grand coup pour

l'expérience.

Vous

savez, ce genre de phrases, « vous n'en sortirez pas indemne »,

« c'est le genre de film qui ne laisse pas indifférent »,

vous les entendrez, dans votre tête, dans votre entourage... Et une

fois la piqûre de xanax

administrée, et sans

doute avec beaucoup d'empressement à l'autopersuasion, vous

comprendrez pourquoi.

8/10

.jpg)